Situation de la presse

L'évolution de la presse au cours du XIXe siècle dépend étroitement de deux facteurs : les lois sur la liberté d'expression et la massification du public

Jusqu'en 1881, la liberté de la presse n'est jamais totale et elle est presque entièrement suspendues à certains moments (comme à la fin de la Restauration ou au début du Second Empire). Les journaux sont notamment soumis à une censure "économique" : chaque exemplaire est soumis à une taxe spéciale (le timbre) ; tout éditeur de presse doit verser une forte somme en caution auprès des autorités (qui peut représenter plus de 100 000 francs, soit l'équivalent de près de 10 millions d'euros d'aujourd'hui, en parité de pouvoir d'achat), qui peut être saisie si le journal s'exprime trop librement.

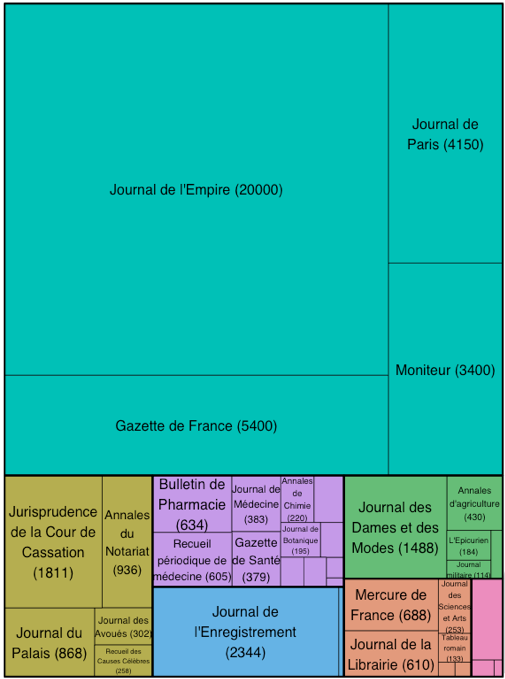

Seuls quelques grands éditeurs peuvent faire face à ces contraintes : pendant toute la première moitié du XIXe siècle, la presse est très concentrée. En 1813, le Journal des débats capte à lui seul 40% de la diffusion totale :

Pendant la Restauration, deux titres concentrent l'essentiel du lectorat (c'est la première génération des titres de presse du XIXe siècle) : le Journal des débats (créé en 1789 et repris en 1800 par les frères Bertin ; d'abord monarchiste puis de droite libérale) et le Constitutionnel (créé en 1819 ; d'abord libéral au sens large puis plutôt à droite).

Paradoxalement, cette presse concentrée est aussi beaucoup plus puissante. La rupture du Journal des débats avec le gouvernement ultra-monarchiste de Charles X en 1825 a des conséquences politiques profondes. Par mesure de rétorsion, les autorités renforcent la "censure économique" : en décembre 1827, les quotidiens sont contraints de s'ouvrir massivement à la publicité pour équilibrer leurs comptes. La révolution de 1830 est en grande partie une révolution de journalistes : face au rétablissement complet de la censure, les journalistes du Constitutionnels (et, dans une moindre mesure, des Débats), participent activement aux trois glorieuses

La monarchie de juillet marque un changement profond. L'introduction de nouvelles techniques d'impression à grande échelle (initialement expérimentées par le Times) et l'assouplissement partiel de la censure entraîne l'émergence d'une deuxième génération de quotidiens généralistes nationaux : La Presse d'Émile de Girardin et Le Siècle également créés en 1836. Il s'agit dans les deux cas de journaux à 40 francs, soit la moitié du tarif d'abonnement, qui parient sur l'essor du public et l'utilisation croisée de la publicité (c'est le double marché) pour élaborer un nouveau modèle économique qui annonce les médias de masse. La période marque aussi l'avènement des agences de presse avec l'Office-Correspondance (1832) et Havas (1835) et le début de l'essor de la presse régionale (en grande partie grâce à la disponibilité de nombreuses dépêches). La période est aussi marquée par un accroissement de la taille des journaux (qui passent à trois, puis quatre colonnes) et diversification sans précédent de leurs rubriques (avec la naissance du roman-feuilleton, de la critique musicale, etc.). À la fin de la Monarchie de Juillet, La Presse et Le Siècle tirent à plus de 50 000 exemplaires

La Seconde République et la première moitié du Second Empire marquent une période de repli. La liberté d'expression, d'abord garantie en 1848, est rapidement battue en brèche. En 1850, une loi oblige tous les journalistes à signer leurs articles (ce qui renforce l'auto-censure tout en rendant paradoxalement les journalistes plus visibles en tant que profession). Après le coup d'État de 1851, de nombreux journaux sont suspendus et/ou fortement contrôlés (notamment en province)

Au cours des années 1860, le Second Empire s'assouplit (c'est l'Empire libéral). Ce nouveau contexte est propice à l'apparition d'une troisième génération de journaux, qui accélèrent leur mutation en médias de masse, à l'image du Petit Journal (1863). À la fin du Second Empire, l'affaire Tropmann lui permet de tirer à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. L'établissement des réseaux télégraphiques électriques et la généralisation du train entraînent l'émergence d'une nouvelle figure du journaliste, le reporter, envoyé par un titre ou une agence de presse sur un "terrain" plus ou moins lointain.

La Troisième République poursuit les mutations entamées pendant l'Empire libéral (notamment à la faveur de la loi sur la liberté d'expression de 1881). En 1914, il existe plusieurs journaux "millionnaires" (tirant à plus d'un million d'exemplaires) : le Petit Journal, le Matin, le Petit Parisien et Le Journal. La presse régionale connaît également un fort développement avec la création de titres toujours existants aujourd'hui (comme la Dépêche ou l'Ouest-Éclair). C'est aussi à cette époque que le journalisme devient une profession à part entière avec ses écoles, ses associations et ses manuels. Seul véritable média de masse alors, la presse connaît alors son apogée ; après la première guerre mondiale, la radio et la actualités cinématographiques commenceront à lui faire concurrence