La presse publie, de longue date, des listes et des séries d'informations non rédigées. Dès le XVIIIe siècle, des "feuilles d'avis" fleurissent partout en Europe : elles recensent et actualisent de nombreuses informations de la vie quotidienne (cours des marchandises, annonces de spectacles, petites annonces…). Lorsque la presse quotidienne commence à se développer, à partir de la fin du XVIIIe siècle, elle commence à absorber largement ces recensions et tableaux (qui se retrouvent généralement à la fin du journal). Ainsi, pendant tout le XIXe siècle, on retrouve presque immuablement la "liste des spectacles" et les "cours des actions" à la quatrième page du Journal des débats

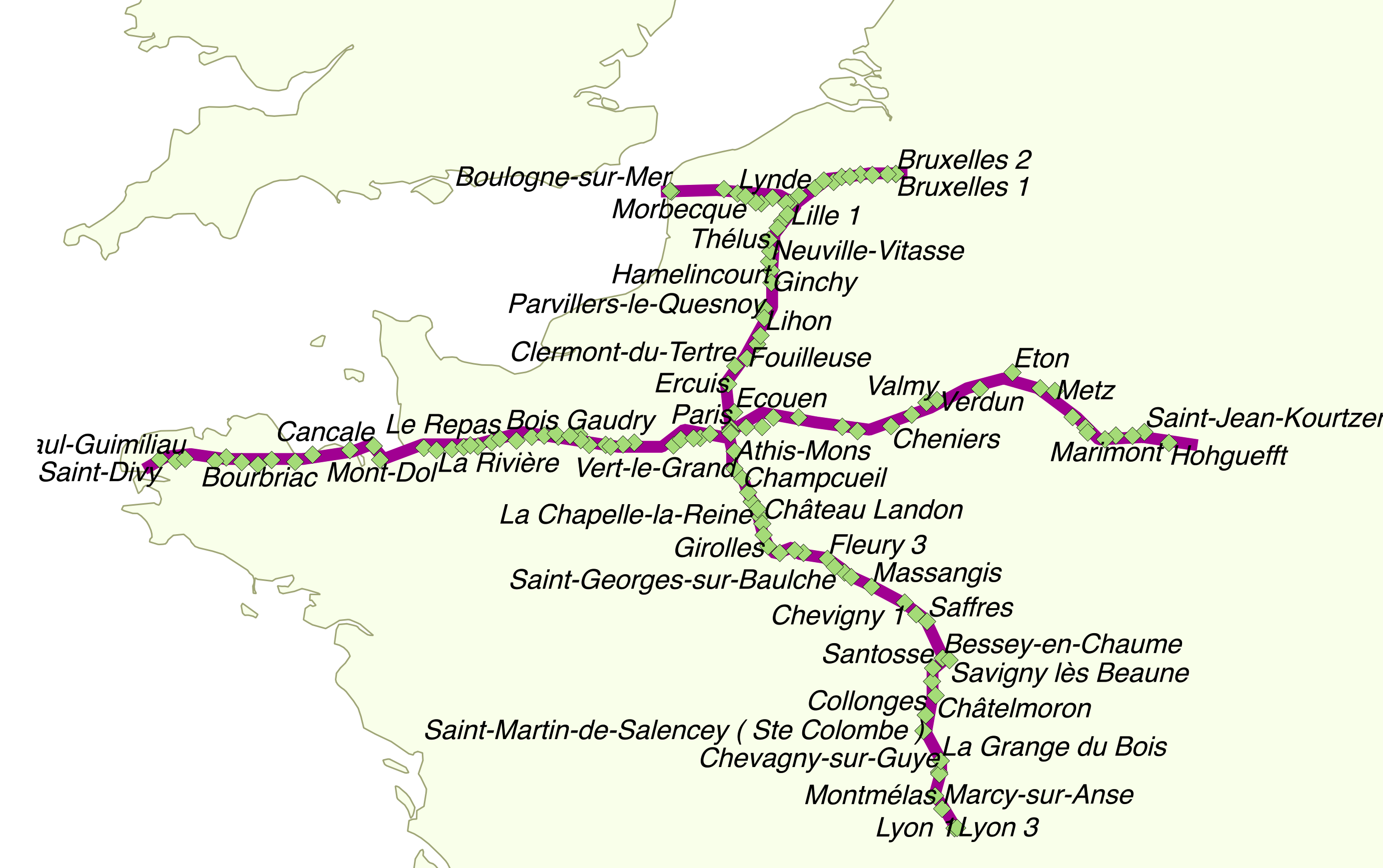

Cette pratique ancienne va être profondément bouleversée par l'apparition des réseaux de télécommunication. En 1793, la France révolutionnaire finance un projet de l'ingénieur Claude Chappe : un réseau de grandes tours, espacées d'une dizaine de kilomètres, codant des messages en actionnant de grands "bras". En une dizaine d'années la France, puis une bonne partie de l'Europe se couvre de Tours Chappe (Napoléon les étend jusqu'à Venise et à la Rhénanie). Le réseau Chappe n'est pour autant jamais utilisé par des particuliers mais exclusivement par l'État et si, par temps clair, il permet d'expédier une dépêche de Paris à Lille en 45 minutes il est inutilisable de nuit où lorsque les conditions climatiques sont mauvaises. Le télégraphe crée cependant tout un imaginaire de l'écriture de l'information moderne, resserrée (chaque mot coûte cher) et efficace : les journaux transmettent largement les dépêches publiques dès les années 1820.

Après 1837, le télégraphe optique est remplacé par le télégraphe électrique, qui devient le fondement d'un réseau de télécommunication mondial. Non seulement les fils peuvent être utilisés indépendamment des conditions de visibilité, mais ils peuvent être immergés sous l'eau : dès 1851 un cable sous-marin relie la France et le Royaume-Uni, puis, en 1858, un cable transatlantique raccroche l'Europe et les États-Unis. Concrètement, des messages peuvent être échangés en "temps réel" d'un continent à l'autre (même si cela coûte très cher et que les messages demeurent très brefs) : jusqu'à présent, les nouvelles étrangères étaient reportées avec des jours voire des semaines de latence

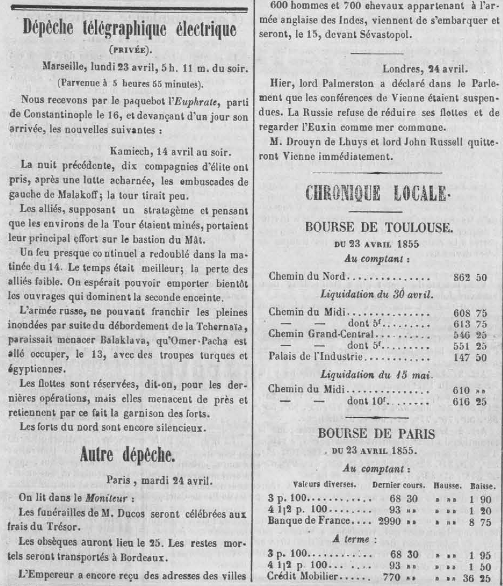

Le télégraphe joue un rôle considérable dans la redéfinition de l'imaginaire médiatique, de l'image que les journaux veulent donner d'eux-mêmes. Des rubrqiues Dernières heures apparaissent pour recenser la plupart des dépêches, qui n'ont pas toujours beaucoup d'intérêt, mais expriment une forme de fascination pour la "modernité" du télégraphe et de la transmission immédiate des informations. Le télégraphe change d'emblée la temporalité des informations : les dépêches jouent un rôle fondamental dans l'organisation des séances boursières (comme on peut le voir dans le roman L'Argent ou dans le suivi des actualités politiques (notamment étrangères).

Même dans les rubriques qui ne contiennent pas de dépêches, les écritures de l'information affectent profondément les discours journalistiques. Le journal Le Matin représente un exemple "extrême" : le titre est enserré de fils télégraphiques. Dès sa création, le journal aspire à "neutraliser" l'écriture journalistique en employant des formes rédactionnelles "compactes" et "concrètes" qui prétendent ne relayer que des "faits bruts", en renonçant apparemment à tout effet rhétorique. La mécanisation de l'écriture paraît aller de pair avec son objectivité : le télégraphe est presque conçu comme une "machine" à reporter les faits et l'on occulte le rôle des énonciateurs.

Cet imaginaire de l'information "pure" car automatisée est toujours vivace aujourd'hui : de nouvelles expériences de journalisme font ainsi appel à des "robots".